2025�N10��

�Ȃ��u���v�͐��ݏo���ꂽ�̂��H

�]�ɂ���Ďd�|����ꂽ����ȃg���b�N

Why was the "I" created?�@A hard trick set by the brain

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@By ���@��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(Shigeru Shiraishi)

There is the English version. If you are interested in it, please check the following URL.

https://www.why-i-created-e.com| �P�@�_���u�S�͂ǂ��ɂ���̂��H�v �̊T���ƕ⑫�̐��� |

2�@�{�_�F�Ȃ��u���v�� ���ݏo���ꂽ�̂��H |

3 �_�E�����[�h PDF�t�@�C�� |

4 ���ӌ��E�����z |

�ڎ�

�Ȃ�����

��P�́@�_���u�S�͂ǂ��ɂ���̂��H�v�̊T���ƕ⑫�̐���

�i�P�|�P�j�������̐��E

�i�P�|�Q�j�u���Ƃ������݁v�̖₢����

�lj��̐���

����������H

�����l������H

�i�P�|�R�j�S�̐��E�ɓ��݂���u���v�̒�`

>���Ƃ����v��

���t�̐���

>�}�ɂ�鐮��

�u�S�͂ǂ��ɂ���̂��H�v�̂܂Ƃ�

��Q�́@�S�����

�i�Q�|�P�j�S����Ԃ̓���

�i�P�j�Ώۂ̑��݈ʒu�͈�v���Ȃ�

�i�Q�j�����̏d�ˍ��킹

�i�Q�|�Q�j���݂ƔF��

��R�́@�Ȃ��u���v�͐��ݏo���ꂽ�̂��H

�i�R�|�P�j�u���v���\������Q�̗v�f�ƂQ�̃V�X�e��

�i�P�j�������̐g��

�i�Q�j �������̐S

�i�R�j�������̍s��

>�i�S�j�d�ˍ��킹�Ɠ����̃V�X�e��

�i�R�|�Q�j�S�̐��E�̒��́u���v�Ƃ�������

�i�P�j����̐S�̐��E�ɓ��݂���u���v

�i�Q�j�O�E�̃R�s�[�ł��邱�Ƃ̈Ӗ�

�i�R�j�u�������̍s�ׁv����u���Ƃ����v���v�̐���

�i�S�j�Q�̐��E�����ԋL���̖���

�i�T�j�Ȃ��u���v�͐��ݏo���ꂽ�̂��H

�{�_���̂܂Ƃ�

�NjL

���Ƃ���

���ȏЉ�

�_���̃A�h���X

�{�_�@�Ȃ��u���v�͐��ݏo���ꂽ�̂��H

��Q�́@�S�����

�@�_���u�S�͂ǂ��ɂ���̂��H�v�̘b�������Ȃ�܂������A����̐S�̐��E�ɓ��݂���u���v���ǂ̂悤�ɂ��Đ��ݏo���ꂽ�̂��A�����ĉ��̐��ݏo���ꂽ�̂��ɂ��čl�@��i�߂邱�Ƃɂ��܂��傤�B

�i�Q�|�P�j�S����Ԃ̓���

�@�ڂ̑O�ɍL���鐢�E�́A�������̐g�̂��܂ߌ������̕����̐��E�ł���A��������]�̊����ɂ���Đ��ݏo���ꂽ���E�A�܂�S�̐��E�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���������āA�S���\������Ƃ����m�A��A�ӂ̂��ׂĂ������Ɋ܂܂�邱�ƂɂȂ�܂��B�����ŁA����炷�ׂĂ��܂ދ�Ԃ�V���Ɂu�S����ԁv�ƒ�`���Ęb��i�߂邱�Ƃɂ��܂��B������������̕����̐��E�A�������̑ΏہA�������̐g�̂Ƃ������t��p���邱�ƂɂȂ�܂����A�S����ԂƂ������t�͕�����ԂƑΔ䂳����`�ŗp���邱�ƂɂȂ�܂��B������Ԃ������̑��݂����ԂƂ����Ӗ������̂Ɠ��l�ɁA�S����Ԃ͌������̕����̐��E�A������\�����錩�����̑ΏہA�����Č������̐g�̂����݂����ԂƂ����Ӗ��ŗp���邱�ƂɂȂ�܂��B�������S����Ԃ�������ԂƓƗ����đ��݂���̂��ǂ����ɂ��ẮA�����Ř_���邱�Ƃ͍����T���܂��B

�i�P�j�Ώۂ̑��݈ʒu�͈�v���Ȃ�

�S����Ԃ���ԂƑΔ䂳���čl����Ƃ��A���ӂ��ׂ����Ƃ��Q�����Ă����܂��B�P�ڂ́A�S����Ԃł̌������̑ΏۂƁA������Ԃł���ɑΉ����镨���Ƃ��Ă̑Ώۂ̑��݈ʒu�͈�v���Ă��Ȃ��Ƃ����_�ł��B�Ⴆ�A�ڂ̑O�̃R�[�q�[�J�b�v�Ɍ������̎��L���Ă����͂����Ƃ���Ƃ��A�ԈႢ�Ȃ������͂ނ��Ƃ��ł��܂��B���̂悤�Ȍo������A�S����Ԃł̌������̑ΏۂƂ���ɑΉ����镨����Ԃł̕����Ƃ��Ă̑Ώۂ̑��݈ʒu����v���Ă��邩�̈�ۂ�������邩�Ǝv���܂��B�m���ɁA�������̐g�̂̑O�Ɍ������̃R�[�q�[�J�b�v�����݂��A����A���̂Ƃ��Ă̐g�̂̑O�ɕ����Ƃ��ẴR�[�q�[�J�b�v�����݂���Ƃ����u���݂̈ʒu�W�v����v���Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�̂Ȃ����ƂŁA�����ے肷�����͂���܂���B�����Ŏw�E���Ă��������̂́A�����Ƃ��ẴR�[�q�[�J�b�v�Ɠ��̂Ƃ��Ă̎肪�A���ܐ��Ɍ����Ă��邻�̈ʒu�ɑ��݂��Ă���A�Ƃ����l���͊ԈႢ���Ƃ������Ƃł��B�����ȕ\���ł͂���܂��A�[�I�Ɍ����A���܌����Ă��錩�����̑Ώۂ̗��Ԃ��̈ʒu�ɕ����Ƃ��Ă̑Ώۂ����݂��Ă���A�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�X�Ɍ����A�S����Ԃƕ�����ԂƂ��\����̂̊W�ɂ͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

�@�����A�ڂ̑O�Ɍ����Ă��鐢�E�͔]�̊����ɂ���Đ��ݏo���ꂽ�S�̐��E�ł���A�����̐��E�Ƃ͒��ړI�ȊW�͂���܂���B�������̎��L�����Ƃŕ����Ƃ��ẴR�[�q�[�J�b�v��͂ނ��Ƃ��ł���̂́A���҂���������悤�ȃV�X�e���A�܂�u�����̃V�X�e���v��������Ă��邩��ł��B��������������̐������X���[�Y�ɍs�����Ƃ��ł��Ă���̂́A���҂��I�݂Ɍ��ѕt���Ă��铯���̃V�X�e�����D��Ă��邱�Ƃɂ���܂��B�����������ł͂���܂���B���̃V�X�e��������������������͂�������܂��B�Ⴆ�A���Ɍ������ċ����g���Ĕ����Ƃ����Ƃ��A���E�̓����ɋ����͐����܂��A���ɉf�������E�ł͉��s�������t�]���Ă���̂ŁA����Ă��Ȃ��Ə�肭�����g�����Ƃ��ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�u����͋��ɉf�������E�̂��ƂŁA�����̐��E�̂��Ƃł͂Ȃ����炾�v�Ƃ������ӌ������낤���Ǝv���܂����A���ɉf�������E���]�̊����ɂ���Đ��ݏo���ꂽ�������̐��E�ł��邱�Ƃɂ����ӂ���������Ǝv���܂��B

�i�Q�j�����̏d�ˍ��킹

�@�Q�ڂ͐S�������ɔ��������̏d�ˍ��킹�̖��ł��B�S����Ԃɂ͒m�A��A�ӂƂ������t�Ŏ������悤�ɗl�X�ȐS�����������݂��Ă��܂��B�Ⴆ�Ύ��o�ɂ��Ă͌������̑ΏہA���o�ɂ��Ă͌������̉������݂��Ă��܂��B�X�ɂ͌������̐g�̂Ɋ֘A���ĐG�o�A���o�A���o�Ȃǂ����݂��A��荂�x�Ȋ����Ƃ��ď�A�L���A�w�K�A�v�l�A����Ȃǂ����݂��Ă��܂��B�����قȂ�����ނ̊������e���ǂ̂悤�ɂ��ĐS����Ԃ̓K�Ȉʒu�ɔz�u�����̂��Ƃ������ƁA�܂�u�d�ˍ��킹�̃V�X�e���v�ɒ��ڂ���K�v������܂��B

�@�悭�m���Ă��邱�ƂɁA���o�ɑ��Ă̎��o�̗D�ʐ��̗Ⴊ�������܂��B�Ⴆ�A�e���r�̉������C���z���ŕ����Ă���Ƃ��A�o��l���̐��͎����ŕ������Ă���͂��ł��B������ʂ����Ă��Ȃ���Ύ����ŕ������܂��B��������ʂ����Ă���ƁA�o��l���̌������琺���������Ă���悤�Ɋ����܂��B�������Ă���悤�Ɋ�����Ƃ��������A�����ɐ������݂��Ă��܂��B�u�������݂��Ă���v�Ƃ����\���Ɉ�a����������邩������܂��A�u���͂ǂ��ɕ������܂����H�v�Ɩ����A�����Ɠ����鑼�ɑI�����͂���܂���B�������݂��Ă��邱�ƂɊԈႢ�͂Ȃ��͂��ł���A���݂��邩��ɂ͂��̑��݈ʒu������ł���͂��ł��B���̂悤�ȋ^��́A���o�����o��G�o�ɔ�ׂ�Ƃ��̑��݈ʒu�����肵�Â炢���ƂɌ���������̂ł��傤�B���̂悤�Ɉَ�̓������S����Ԃɂ����ďd�Ȃ荇�����Ƃ��d�ˍ��킹�̃V�X�e���ƌĂԂ��Ƃɂ��܂�

�@���̂悤�Ȉَ�̓����������S����Ԃ̓K�Ȉʒu�ɔz�u�����̂́A���o�ɗ��܂�܂���B����ɂ��Ă����l�ł��B�Ⴆ�A�ڂ̑O�Ɏq�L�������A���炵���Ƃ����v����������u�������̐S�v�ɐ����܂����A����Ƌ��ɁA���̉����Ƃ����v�����ڂ̑O�̎q�L�ɏd���Đ����Ă���̂��킩��܂��B

���邢�͖ڂ̑O�ɌՂ�����ꍇ�ɂ��Ă����l�ł��B���ꂪ�������̓S�i�q�̌��������ł���A�傫�ȔL�Ƃ����v����������Ƃ����v��������l�����邩������܂���B�������A���ꂪ���т̒��łӂ��ɖڂ̑O�Ɍ��ꂽ�ƂȂ�A���̋��|�������قǂ̂��̂ł��邩�͑z���ɂ���������܂���B���̂Ƃ��̋��|�́u�������̐S�v�̒��̂��Ƃł���̂Ɠ����ɁA�Ղ��̂��̂ɂ��t��������̂ł��B

�@���̂悤�Ɉَ�̊��o�⊴��ڂ̑O�̑Ώۂɏd�Ȃ荇�����Ƃ́A�ڂ̑O�̐��E���]�̊����ɂ���Đ��ݏo���ꂽ�S�̐��E�ł��邱�Ƃ��l����Ίi�ʕs�v�c�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��ł��傤�B

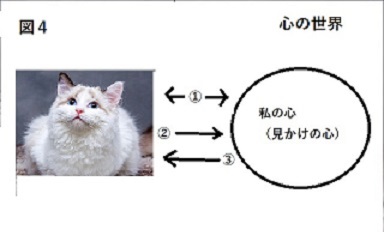

�@�����Ŗ��ɂȂ�̂́A�L��O�ɂ����Ƃ��́u�����Ƃ����v���v�Ɓu�ڂ̑O�̔L�v�Ƃ̊W�ł��B�܂�A�}�S�Ɏ����悤�ɁA�u�����Ƃ����v���v���A

�@�u�������̐S�v����u�ڂ̑O�̔L�v�֓`�����̂Ȃ̂��A

���邢�͋t�ɁA

�A�u�ڂ̑O�̔L�v����āu�������̐S�v�Ő�������̂Ȃ̂��A

����Ƃ��A

�B�u�ڂ̑O�̔L�v�Ɓu�������̐S�v�̗����ɓ����ɐ�������̂Ȃ̂��A

�Ƃ������Ƃł��B

�@�P���Șb�Ɏv���邩���m��܂��A�ڂ̑O�̐��E�̐������l����Ƃ��A�d�v�ȃ|�C���g�ɂȂ�̂͊ԈႢ����܂���B

�@��قǁi�R�|�P�j�́i�S�j���ł����b���邱�ƂɂȂ�܂����A���̂悤�Ȋ��o�⊴��̏d�ˍ��킹�͊��o�⊴��ɗ��܂炸�A��荂�x�ȁu���Ƃ����v���v�ɂ����ڂȊ֘A�������ƂɂȂ�܂��B�܂�A

�@�u���v���������̐g�́{�������̐S�@�@�@�@�@�B

�Ƃ����}���ɂ����ẮA�l�X�Ȋ��o�⊴��������̐g�̂̓K�Ȉʒu�ɔz�u����܂��B����A�ڂ̑O�̑Ώۂ���u���v�Ɍ����Ċ���Ȃǂ����ݏo�����̂ł���A����́u���v�ɂ��čl����Ƃ��A�d�v�ȈӖ��������ƂɂȂ�܂��B�Ⴆ�u���Ă���v�A���邢�́u�l���Ă���v�Ƃ����v�����K�Ȉʒu�ɔz�u����Ă��܂��B�u���Ă���v�Ƃ������Ƃɂ��ẮA�������̎����̋t�����Ɂu���Ă��鎄������v�Ƃ����v�����u�������̐S�v�ɐ��ݏo����܂��B�u�l���Ă���v�Ƃ����ꍇ�ɂ͌����p���邱�Ƃ��������Ǝv���܂����A���t�̎g�p�ɔ����u�l���Ă��鎄������v�Ƃ����v������͂�u�������̐S�v�ɐ��ݏo����܂��B���̂悤�ɗl�X�ȓ������ڂ̑O�̐��E�ɓW�J����Ƃ������Ƃ́A�u���̐����v�ɑ傫�Ȗ������ʂ������ƂɂȂ�͂��ł��B

�i�Q�|�Q�j���݂ƔF��

�@���̃e�[�}����͓N�w�̘b�����悤�Ƃ��Ă���̂��Ǝv���邩������܂��A�����ł͂���܂���B���݂ƔF�����A������ԂƐS����ԂƂłǂ̂悤�ɑ������Ă��邩�ɂ��Ă̘b�ɂȂ�܂��B

�@�܂��͕�����Ԃł̘b�ł��B������Ԃł́A���݂ƔF���̊W�ڌ��ѕt����悤�Ȏ����͖��炩�ɂȂ��Ă��܂���B�����Č����A�����ō\�����ꂽ�]�̋@�\�ɂ���ĔF�������܂��Ƃ������Ƃł���A�]�ƔF���Ƃ̊W���_�����邱�Ƃ͂����Ă��A�����̑��݂ƔF�����̂��̂̊W���_�����邱�Ƃ͂���܂���B

�@����A�R���s���[�^�[�ɂ���Đ��䂳�ꂽ�@�B���A���̑Ώۂ����ł��邩�f���ē������o�����Ƃ��w���ĔF�����ꂽ�ƕ\������邱�Ƃ�����܂��B�m���ɁA���̑Ώۂ����ł��邩����肷��R���s���[�^�[�̏���̎d�g�݂́A�]�̏���̎d�g�݂ɗގ����Ă���Ƃ��낪����A���̃v���Z�X���w���ĔF�����ꂽ�ƕ\�����邱�Ƃ́A����Ӗ��A���ɂ��Ȃ������Ƃ�������܂���B���ɗl�X�ȋ@�B���R���s���[�^�[����g���ď��̏������s���A���x�Ȏd�������Ȃ��Ă���͎̂����ł��B���������̃v���Z�X�́A�l�ԂȂǂ̐����ɓ��L�ȔF���̃��J�j�Y���Ɠ����ł���ƍl����͖̂��������肻���ł��B

�@����A�S����Ԃł́A�u�ǂ̂悤�ɂ��ĐS����ԂɌ������̑Ώۂ����������̂��H�v�A�����āA�u���ꂪ�ǂ̂悤�ɂ��ĔF���ɂȂ���̂��H�v���A���������ׂ��ۑ�ƂȂ�܂��B�O�҂ɂ��Ă͂��̏ڂ����d�g�݂͂킩��Ȃ����̂́A���o�⒮�o�Ȃǂ̐����w�I�ȃV�X�e���ɂ��A�Ⴆ�Ζڂ̑O�̐��E�Ɏ��o�Ɋ�Â��������̑Ώۂ�A���o�Ɋ�Â��������̉������ݏo����A�����Ă���炪�S����Ԃł̑��݂ƂȂ�̂ł��傤�B�����҂ɂ��ẮA�]�̏���ɂ�肻��Ɋ֘A�������e���d�ˍ��킹�̃V�X�e���ɂ���āA�������̑Ώۂɏd�ˍ��킳��邱�Ƃ��F���ɂȂ���̂ł͂Ȃ����Ɛ������Ă��܂��B

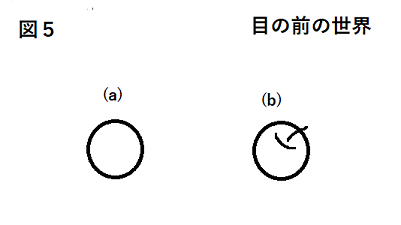

�@�}�T(a)���������������B���ꂪ�~�ł��邱�Ƃ͂킩�邩�Ǝv���܂����A����ȊO�A��������炵�����̂̂Ȃ��}�`���`����Ă��܂��B�����Ƃ͌����Ă��A�}�`�����݂��Ă��邱�Ǝ��̂͂��������Ǝv���܂��B���ɐ}�T(b)���������������B��̐}�ɐV���ȓ������`���������Ă��܂��B����ɂ�胊���S�ł��낤�Ɛ����ł���Ǝv���܂��B�܂�A���ł��邩�͕�����Ȃ����̂̑��݂��̂��͕̂�����Ƃ�����̔F���̒i�K����A���ꂪ���ł��邩��������Ƃ��������̔F���̒i�K�ւƕω��������ƂɂȂ�܂��B���̔w�i�ɂ́u�d�ˍ��킹�̃V�X�e���v���֗^���A�}�`�ɈӖ����^����ꂽ���Ƃɂ��̂ł��傤�B

�@�F���͖ڂ̑O�̐��E����ǂ����ʂ̃X�e�[�W�Ő�����ƍl����ꂪ���ł����A�����ł͂Ȃ��A�����Ă��邱�ƁA�������Ă��邱�Ƃ��ꎩ�̂��F���ł��邱�ƂɁA�S����Ԃ̓���������ƌ��������ł��B�܂�F���ɂ͂Q�̃^�C�v������Ƃ������Ƃł��B�P�͐S����Ԃɑ��݂��Ă��邱�Ǝ��̂��F���ł���Ƃ������Ɓi�X�e�[�W�P�j�ŁA�S����ԂŊ������Ă���^�C�v�ł��B���܂P�͑Ώۂ����ł��邩���킩��Ƃ������Ɓi�X�e�[�W�Q�j�ŁA�]�̏�����֗^���A�d�ˍ��킹�̃V�X�e���ňӖ����t�^�����^�C�v�ł��B

��R�́@�Ȃ��u���v�͐��ݏo���ꂽ�̂��H

�@�����Ŏ�苓����͎̂����Ŏ�����镨����Ԃɑ��݂��鎄�ł͂Ȃ��A

�@�������̂Ƃ��Ă̐g�́{�m��ӂŎ�����钊�ۓI�ȑ��݁@�@�@�A

�����Ŏ������S����Ԃɑ��݂���u���v�ɂ��Ăł��B

�u���v���������̐g�́{�������̐S�@�@�@�@�@�@�B

�i�R�|�P�j�u���v���\������Q�̗v�f�ƂQ�̃V�X�e��

�@�B���Ŏ����悤�ɁA�u���v���\������̂́u�������̐g�́v�Ɓu�������̐S�v�̂Q�̗v�f�ł���A������]�̏���̊ϓ_����T�|�[�g���Ă���̂��u�d�ˍ��킹�̃V�X�e���v�Ɓu�����̃V�X�e���v�̂Q�ł��B�܂�Q�̗v�f�Ƃ�

�@�u�������̐g�́v�Ɓu�������̐S�v

�ł���A�����̊W���T�|�[�g���Ă���̂�

�@�u�d�ˍ��킹�̃V�X�e���v�Ɓu�����̃V�X�e���v

�̂Q�̃V�X�e���ł��B

�@����ɁA�����̒��ɂ����āA�u���Ƃ������݁v�̊j�S������S���Ă���̂��u�������̍s�ׁv�ł���ƌ����܂��B�܂�A�����Q�̗v�f�ƂQ�̃V�X�e�����琬�藧�u���v�̗����̌��ƂȂ�̂��u�������̍s�ׁv�ł���A�������o�b�N�A�b�v���Ă���̂��A�u�d�ˍ��킹�̃V�X�e���v�Ɓu�����̃V�X�e���v���ƌ����܂��B�u�������̍s�ׁv�ɂ��A�u�������̐g�́v�́u���̐g�́v�Ƃ����Ӗ����l�����A�܂��u�������̐S�v�́u���̐S�v�Ƃ����Ӗ����l�����邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�����Q�v�f��2�̃V�X�e���͂��ꂼ��Ɨ����đ��݂��Ă���킯�ł͂Ȃ��A���݂ɕ⊮����W�ɂ���A�S�̂łP�́u�S�̐��E�v���\�����邱�ƂɂȂ�܂��B�����A�Q�̗v�f�͂�����������S����Ԃɑ��݂��Ă���Ƃ������Ƃɗ��ӂ��Ă������������Ǝv���܂��B

�@���ꂩ�炻���ɂ��ĉ�����邱�ƂɂȂ�܂����A�����͑��݂ɖ��ڂɊ֘A���Ă��邱�Ƃ���A�b���d�����邱�ƂɂȂ�܂��B���������������B

�i�P�j�������̐g��

�@�u�ڂ̑O�̐��E�͕����̐��E�ł͂Ȃ��v�Ƃ����咣�͔[�����Â炢���Ƃł��傤���A����ȏ�ɔ[�����Â炢�̂��A�ڂ̑O�̎���̐g�̂̉��߂ł��B���ꂪ���̂Ƃ��Ă̐g�̂ł͂Ȃ��A�]�̊����ɂ���Đ��ݏo���ꂽ�u�������̐g�́v�ł���Ƃ������Ƃ͂���܂łɂ��b�����ʂ�ł����A�[�����Â炢���Ƃł��傤�B

�@�ڂ̑O�̌������̐g�̂����̂Ƃ��Ă̐g�̂ł���ƌ���ĔF������錴���͂��낢��Ƃ���܂��B���o�̊ϓ_���炷��ƁA�������̐g�͖̂ڂ̑O�Ɍ����Ă��邱�Ǝ��̂����݂ł���A�����ɔF���ƂȂ�܂��B�������̐g�͎̂��o�I�ɔF������邱�Ƃɉ����A�G�o�A���o�A�Ɋo�Ȃǂ̊��o���������̐g�̂ɏd�ˍ��킳��A����̐g�̂Ƃ��Ă̈Ӗ����X�ɐ[�܂邱�ƂɂȂ�܂��B�ڍׂ́A�i�P�|�P�j�u�������̐��E�v�̍��ŏЉ�����Y�̘_�����Q�Ƃ��Ă�����������Ǝv���܂��B����������1���b���Ă��������̂́A�̂��قǂ��b����u�������̍s�ׁv�́u�������̐g�́v�A����ɂ́u�������̐S�v�̉��߂ɑ傫�Ȗ�����S���Ă���Ƃ����_�ł��B

�@�ڂ̑O�̐g�̂�����̐g�̂ł���ƔF�������ɂ́A���c��������̈�A�̑̌����傫�Ȗ�����S���Ă��邱�Ƃ͂������̒ʂ�ł��B�����͐Q�Ԃ肪�ł��Ȃ��i�K����A����ɒ݂邳�ꂽ������������߁A����Ɍ����Ď��L���Ȃǂ̍s�ׂ��s���A�ڂ̑O�Ɍ����Ă��錩�����̎肪����̎v���ɘA�����ēW�J����Ƃ����u�������̍s�ׁv���o�����邱�ƂɂȂ�܂��B����ɂ͖ڂ̑O�̌������̎肪��������ɐG��邱�Ƃɂ���Ă����炳��銴�o����A����̐g�̂Ƃ��Ă̔F�����X�ɐ[�܂邱�ƂɂȂ�܂��B�������̐g�̂��̂��͎̂I�ȑ��݂ł����A���܂̗�ɂ�����悤�ɁA�������̍s�ׂ�ʂ��Ĕ\���I�ȑ��݂ƂȂ�܂��B�����ł��b���Ă���̂͂������A���̂Ƃ��Ă̐g�̂����݂���Ƃ����O��ł̘b�ł���A�������̍s�ׂ͓��̂Ƃ��Ă̐g�̂̍s�ׂɊ�Â����̂ł��B���̂悤�ɁA�������̐g�̂����̂Ƃ��Ă̐g�̂̈Ӗ����l�����邤���ŁA�������̐g�̂ɔ����������̍s�ׂ��d�v�Ȗ�����S���Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��K�v�ł��B

�i�Q�j�������̐S

�@�S���ǂ̂悤�ɉ��߂���Ă��邩�ƌ����A�Ⴆ�A��r�I��̊����ɂ��ẮA�������Ă���A���������Ă���A����������Ă���A�Ȃǂ̍s�ׂ������邱�Ƃ��ł��܂��B����A��荂�x�Ȋ����Ƃ��ẮA�����l���Ă���A�����L�����Ă���A�������f����A�Ȃǂ̍s�ׂ������邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�m���ɁA�����̍s�ׂ͔]�̏���Ɋ�Â��̂͊ԈႢ�̂Ȃ������ł��B�����������ɂ����ӎ������ꂽ���ۂ͐S�̐��E�ɂ�����u�������̍s�ׁv�ł���A�������̍s�ׂɕt�����āu�������̐S�v�����ݏo����A�����Ɂu���Ƃ����v���v�����ݏo�����ƍl���邱�Ƃ��ł������ł��B

�@����܂łɂ����b���Ă���悤�ɁA�u�������̐S�v�́u�������̐g�́v�Ƃ͈قȂ�A���ڔF�����邱�Ƃ͂ł��܂���B�u�������Ă���v�Ȃǂ̌������̍s�ׂɔ����F������邱�ƂɂȂ�܂��B�Ⴆ�u�������Ă���v�Ƃ����v������́u�d�ˍ��킹�̃V�X�e���v�ɂ���āA�������̎����̋t�����A�܂茩�����̐g�̖̂ڂ̔w��ɁA�u���Ă��鎄������v�Ƃ����v�������ݏo����A���̑��ݏꏊ���l�����邱�ƂɂȂ�܂��B����ɂ͓����̃V�X�e���ɂ��A�������̐g�̂𑀍�ł���Ƃ����v������A�s�ׂ���ҁA�܂�u�s�ҁv�Ƃ��Ă̈Ӗ����l�����邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�u�������̐S�v�́A�u���X�̍s�ׂ��s���Ă���v�Ƃ����u�������̍s�ׁv�ɂ��̋N����L���Ă���ƌ��������ł��B�ڍׂ́i�R�|�Q�j�́i�R�j���ł��b���邱�ƂɂȂ�܂��B �u�������̐S�v�ƕ\������̂́A��������łɂ��b���Ă���悤�ɁA�u�{���̐S�̐��E�v���ڂ̑O�̎���̐g�̂��܂߂��ڂ̑O�̐��E�S�̂�\���̂ɑ��A����Ƃ͈قȂ�Ƃ������R����ł��B

�i�R�j�������̍s��

�@�������̍s�ׂƂ́A�ڂ̑O�̐��E�ɂ����Č������̐g�̂Ɍ����s�ׂ̂��Ƃ��w���܂��B�Ⴆ�A�ڂ̑O�ɓW�J����A�������Ă���A����������Ă���A�����l���Ă���ȂǁA������������o�����Ă���s�ׂ́A�m���ɓ��̂Ƃ��Ă̐g�̂ɂ����āA�����ɑΉ�������̂��s�ׂ��s�Ȃ��Ă��܂��B�u�������Ă���v�Ƃ������Ƃɂ��ẮA���̂Ƃ��Ă̊Ⴊ�ΏۂɌ������Ă��܂��B�u����������Ă���v�Ƃ������Ƃɂ��ẮA���̂Ƃ��Ă̎肪�ΏۂɌ������ē����Ă��܂��B�u�����l���Ă���v�Ƃ������ƂɊւ��ẮA�]�����̏������s���Ă��܂��B

�@�������A�ڂ̑O�ɓW�J���邻���̍s�ׂ́A�d�ˍ��킹�⓯���̃V�X�e������ĈӖ��Â�����Ă�����̂́A�����܂ł��������̍s�ׂł���A���̂��s�ׂ��s���Ă���킯�ł͂���܂���B�������̍s�ׂɂ�茩�����̐g�̂ƌ������̐S�����ѕt�����A�藣�����Ƃ��ł��Ȃ���̊������ݏo����錴���ɂȂ��Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł������ł��B

�@�g�̂ƐS�͕ʂ̑��݂ł���Ƃ����v�������������Ǝv���܂��B�����A���Ŏ������悤�ɁA��ʏ펯�ł͕ʂ̑��݂ł��B�������S�̐��E�ɂ����ẮA���҂͈�̂��Ȃ����݂ł����A���̈�̊��ݏo�����҂����ѕt���Ă���̂��u�������̍s�ׁv�ł���ƌ��������ł��B�u�������̍s�ׁv�ɂ���Č������̐g�͓̂��̂Ƃ��Ă̐g�̂̈Ӗ����l�����A����A�u�������̍s�ׁv������̎v���ɘA�����Č������̐g�̂̓����Ƃ��Č���邱�ƂŁA�������̐S�͐S�Ƃ��Ă̈Ӗ����l�����邱�ƂɂȂ�ƌ����܂��B�ڍׂ͂̂��قǁi�R�|�Q�j�́i�R�j���ł��b���邱�ƂɂȂ�܂��B

�i�S�j�d�ˍ��킹�Ɠ����̃V�X�e��

�@�d�ˍ��킹�̃V�X�e���Ƃ́A�i�Q�|�P�j�́i�Q�j���ł��b�����悤�ɁA�S����Ԃ̒��ɑ��݂���Ώۂɂ��܂��܂ȓ������d�ˍ��킳��邱�Ƃ��w���܂��B�Ⴆ�A�ڂ̑O�̃e����ʂ̓o��l���ɉ������d�Ȃ�悤�ɁA���銴�o�̏�ɕʂ̊��o�̓������d�Ȃ荇������A�ڂ̑O�̎q�L�ɉ����Ƃ�������d�Ȃ荇������A����ɂ́u�q�L���������Ă���v�Ƃ����v�����猩�����̐S�ɉ����Ƃ����v���������邱�ƂȂǂ�\���܂��B���̂悤�Ɉꌩ�َ�̓������S����Ԃ̒��œK�Ȉʒu�ɏd�Ȃ荇���đ��݂���̂��x���Ă���̂��d�ˍ��킹�̃V�X�e���ł��B

�@�����̃V�X�e���Ƃ́A������i�Q�|�P�j�́i�Q�j���ł��b�������Ƃł����A�������̐g�̂Ɠ��̂Ƃ��Ă̐g�̂��������ē������Ƃ��w���܂��B�ڂ̑O�̌������̎肪�������̃R�[�q�[�J�b�v�Ɍ����ē����Ƃ��A���̂Ƃ��Ă̎�������Ƃ��ẴR�[�q�[�J�b�v�Ɍ����ē����Ă��܂��B���ꂪ�����̃V�X�e���ł��B�����ŁA�ǂ���̓�������ɂȂ邩�����ɂȂ�܂��B��ʏ펯�ł́A���̂Ƃ��Ă̎�̓�������ŁA���ꂪ���ɂȂ��Č������̕����̐��E�Ō������̎�̓���������ɑ����ƍl�����Ă��܂��B�m���ɁA�ڂ̑O�̐��E�������̐��E�̃R�s�[�ł��邱�Ƃ��l����A�������R�ȍl���ł���Ǝv���܂��B

�@�������A������1��肪�����܂��B����́u�����Ă���v���Ƃ��ǂ̂悤�ȓ�����S���Ă��邩�ɂ��Ăł��B�Ⴆ�A�����̐��E�ɂ����ăR�[�q�[�J�b�v�Ɍ����Ď��L���Ƃ��A�肪�������J�b�v�Ɍ������Ă��邩�ǂ������ǂ̂悤�ɔF�����Ă���̂��Ƃ������Ƃ����ɂȂ�܂��B�P���ɍl���āA�J�b�v�Ɍ�������̏�Ԃ��킩���Ă��Ȃ���A��̓����𐧌䂷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�m���ɍŋ߂̋@�B�͗D�ꂽ�@�\��L���Ă���A�l�Ԃ̂悤�Ȉӎ������ꂽ���ۂ������Ă��Ȃ��Ă��I�݂ɉۑ�����Ȃ����Ƃ��ł��Ă��܂��B���Ԃ�l�ԂƂ͈قȂ����̃V�X�e�����\�z���Ă��邩��ł��傤�B�������A�����Ŗ��ɂ��Ă���͎̂������l�Ԃ̏���̘b�ł���A���̓_�ɂ��Ă͎��̐߂ł��b���邱�Ƃɂ��܂��B�i�R�|�Q�j�@�S�̐��E�̒��́u���v�Ƃ�������

�@���łɂ��b���Ă���悤�ɁA���̘_���͎��A���邢�́u���v���Ď��̂悤�ȂR�̐}���̂��Ƃɘb��i�߂Ă��܂��B�܂�A�u���Ƃ������݁v�́u���̐g�́v�Ɓu���̐S�v�Ƃ����Q�̗v�f���琬�藧���Ă���Ƃ����l������A

�@�������̐g�́{���̐S�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�Ƃ��Ęb���n�߂Ă��܂��B�����āA��ʏ펯�ł̎���

�@�������̂Ƃ��Ă̐g�́{�m��ӂŎ������悤�Ȓ��ۓI�ȐS�@�@�A

���琬�藧���Ă���ƍl�����Ă���ƌ�����ł��傤�B

�@����A���̘_���ł́u���v�́A���̐g�̂́u�������̐g�́v�ł���A���̐S�́u�������̐S�v�ł��邱�Ƃ���

�u���v���������̐g�́{�������̐S�@�@�@�@�B

���琬�藧���Ă���Ƃ��Ęb��i�߂Ă��܂��B

�i�P�j����̐S�̐��E�ɓ��݂���u���v

.jpg)

�@���߂Đ}�Q��p���Ęb��i�߂邱�Ƃɂ��܂��傤�B�܂��}�Q(c)���������������B�����̐��E�ɇA���Ŏ�����鎄�����݂��Ă���l�q��\���Ă��܂��B����}�Q(b)�́A�S�̐��E�̒��ɇB���Ŏ������u���v�����݂��Ă����\���Ă��܂��B�B���ł́u���v���u�������̐g�́v�Ɓu�������̐S�v���琬�藧���Ă��邱�Ƃ�������Ă��邱�Ƃ���

.jpg) �A�u���v������̐��E����Ɨ����đ��݂��Ă��邩�̈�ۂ�������邩������܂���B

�A�u���v������̐��E����Ɨ����đ��݂��Ă��邩�̈�ۂ�������邩������܂���B

�@�������A���ۂ͂����ł͂���܂���B�u�]�̊����ɂ���Đ��ݏo���ꂽ���E��S�̐��E�Ƃ���v�Ƃ�����`�̂��Ƃł́A�u�S�̐��E�v�͖ڂ̑O�̌������̐g�̂��܂߁A�ڂ̑O�ɓW�J���鐢�E�̂��ׂĂł��邱�ƂɂȂ�܂��B���̉��߂��炷��ƁA�܂��ƂɊ�Ȃ��Ƃł͂���܂����A�u���v�́u�������̐g�́v�Ɓu�������̐S�v���琬�藧���A����̐S�̐��E�ɓ��݂��Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B����Γ���q�H�̗l����悵�Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���������āu�Ȃ����͐��ݏo���ꂽ�̂��H�v�Ƃ����₢�|���́A�u�Ȃ��ڂ̑O�̐��E�͐��ݏo���ꂽ�̂��H�v�Ƃ����₢�ɂ܂��������o���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�܂��B���̓_�ɂ��Ă͎��̍��ł��b���邱�ƂɂȂ�܂��B

�i�Q�j�O�E�̃R�s�[�ł��邱�Ƃ̈Ӗ�

�@�l�Ԃ��n�߂Ƃ��ėl�X�Ȑ������]�ɂ��D�ꂽ����\�͂������Ă���̂͊ԈႢ����܂���B�������A�R���s���[�^�[�قǂ̖c��ȋL���e�ʂ�L���Ă���킯�ł͂���܂��A�܂����̏����X�s�[�h���R���s���[�^�[�ɉ����y�Ȃ��̂������ł��B�������A���̂悤�ȏ����̂��Ƃɂ����Ă��������͊O�E�ōI�݂ɐ����Ă��܂��B���̎�_��⋭����̂��O�E�̃R�s�[���쐬���A����𗘗p���邱�Ƃ��ƌ����܂��B

�@�ڂ̑O�Ɍ����Ă��鐢�E�Ǝ���̐g�̂́A�������̕����̐��E�ƌ������̐g�̂ł���A�����̐��E�Ɠ��̂Ƃ��Ă̐g�̂́A����R�s�[�ł���ƌ����܂��B������S�ȃR�s�[�ł͂��肹��B�����A�ڂ̑O�ɒN���̊�ʐ^��u���Ă�������Ă݂�Έ�ڗđR�ł��B�������������炵�������Ŏʐ^�͂ڂ₯�Ă��܂��A�N�̊炩�킩��Ȃ��Ȃ�܂��B�u����������邱�ƂŊ�̉𑜓x���ቺ���邩�炾�낤�v�Ƃ������_�����낤���Ǝv���܂��B���ɂ��̒ʂ�ł��B�𑜓x�̒Ⴓ�������ƂȂ��āA�ڂ̑O�̐��E�ɂ��̂ڂ₯���������ʂƂ��Č���Ă���킯�ł��B�܂�A�ڂ̑O�̐��E�͕����̐��E�ł͂Ȃ��A�]�̊����ɂ���Đ��ݏo���ꂽ�������̐��E���Ƃ������Ƃ̏؋��̂P�ɂȂ�Ǝv���̂ł����A�@���ł��傤���B

�@�Ȃ��A�����̐��E�i�O�E�j���ڂ̑O�̐��E�Ɣ@���ɈقȂ邩�́A�_���u�S�͂ǂ��ɂ���̂��H�v�̑�Q�͑�P�߂́u���͊�ȕ����̐��E�v�Ő������Ă��܂��̂ŁA�Q�Ƃ��Ă���������K���ł��B

�@�����Łu�O�E�̃R�s�[�v�ƕ\������̂́A2�̐��E�ɂ��ꂼ��z�u����Ă���Ώۂ̊O�`�Ƒ��݂̈ʒu�W�ł��B�Ⴆ�A�}�Q(b)�Ɏ����悤�ɁA�ڂ̑O�̐��E�ɑ��݂���R�[�q�[�J�b�v�͕����Ƃ��ẴJ�b�v�̊O�`��\���A���������̐g�̂̑O���Ɉʒu���Ă��܂��B�����̐��E�ɂ����Ă����l�ŁA�}�Q(a)�Ɏ����悤�ɁA�����Ƃ��ẴR�[�q�[�J�b�v�͓��̂Ƃ��Ă̐g�̂̑O���ɑ��݂��Ă��܂��B���̊W���u�O�E�̃R�s�[�v�ƕ\�����Ă��܂��B

�@�O�E�̃R�s�[�ƌ����Ă��A�����̎ʂ��Ƃ����킯�ł͂���܂���B���̔w�i�ɂ́u�d�ˍ��킹�̃V�X�e���v�Ɓu�����̃V�X�e���v�A�X�ɂ́u�F���v�Ƃ����d�v�ȗv�f���֗^���Ă��܂��B�܂��d�ˍ��킹�̃V�X�e���ɂ���Ėڂ̑O�̃R�[�q�[�J�b�v�̓R�[�q�[�����ނ��߂̊�Ƃ����Ӗ����t�^����A�ڂ̑O�̎�͓��̂Ƃ��Ă̎�̈Ӗ��������ƂɂȂ�܂��B����ɂ���ăR�[�q�[�����݂����Ƃ����u�~���v�ɑ��A�ڂ̑O�̃R�[�q�[�J�b�v�͍s���́u�ڕW�i�U���j�v�ƂȂ�A�ڂ̑O�̎�̓R�[�q�[�����ލs�ׂ́u��i�v�ƂȂ�܂��B���̔w�i�ɂ́A�ڂ̑O�̐��E�ł̑��݂͓����ɔF���ł����邱�Ƃ��d�v�Ȗ�����S���Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��K�v�ł��B

�@�O�E�̃R�s�[�̑��݂ɂ���Ă����炳��闘�_�Ƃ��āA�����̃V�X�e���ɂ�����̌������������邱�Ƃ��ł��܂��B�����̐��E�ɂ����āA���̂Ƃ��Ă̎肪�����Ƃ��ẴR�[�q�[�J�b�v�Ɍ����Ĉړ�����Ƃ��A�����̃V�X�e���Ɋ�Â��A�ڂ̑O�̐��E�ɂ����Č������̎肪�������̃R�[�q�[�J�b�v�Ɍ����Ĉړ����܂��B���̌������̎�̓������w�W�Ƃ��邱�ƂŁA�����̐��E�ł̓��̂Ƃ��Ă̎�𐧌䂷�邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂��B

���̂Ƃ��A�ڂ̑O�̐��E�ɑ��݂��邱�Ƃ������ɔF���ł����邱�Ƃ��A����̃X�e�b�v�̊ȗ����ɍv�����邱�ƂɂȂ�܂��B�Ⴆ�Ζڂ̑O�̌������̑Ώۂł���R�[�q�[�J�b�v�Ɍ������̎��L���Ƃ��A�肪�J�b�v�ɑ��č��E�ɂ���Ă���A�u�����Ă��邱�Ƃ��F���ł�����v���Ƃ���A���ꂪ�F������܂��B�F���Ƃ����Ɩڂ̑O�̏����U�ʂ̃t�F�[�Y�ɓ]������čs����ƍl����ꂪ���ł����A���������ۂ͖ڂ̑O�̐��E�Ŋ������Ă��܂��B

�@�ǂ̂悤�ɂ��ē����̃V�X�e�����`������邩�ɂ��ẮA�i�R�|�Q�j�́i�S�j���ł��b���邱�ƂɂȂ�܂��B

���t�̖���

�@����ɂ��čl����Ƃ��A���ӂ��ׂ����Ƃ̂P�Ɍ��t�̖����������邱�Ƃ��ł��܂��B�܂�A�ڂ̑O�̐��E�ŌJ��L�����銈���́A���t��p���Ȃ���ΐ���ł��Ȃ��ƍl����͕̂K�������������Ƃ͌����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�}�Q(b)�Ɏ����悤�ɁA�R�[�q�[�J�b�v�Ɏ��L���Ă����͂ނƂ�����ʂ��Ăї�ɂƂ��čl���Ă݂܂��傤�B�䕗�̉e���Œ�d���A�����Â��Ȃ����[�\�N�̓���𗊂�ɒ��Ӑ[������J�b�v�ɋ߂Â��Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ȂƂ��A�u�߂Â��Ă���v�Ƃ������t���v�������Ԃ��Ǝv���܂��B�������u�߂Â��Ă���v�Ƃ������t�������ď��߂ċ߂Â��Ă��邱�Ƃ��F�������̂ł͂Ȃ��A�u�߂Â��Ă���v�Ƃ����ڂ̑O�̏�i���̂��F���ł���A���̌��ʂƂ��āu�߂Â��Ă���v�Ƃ����v���������A���ꂪ���ꉻ�����Ƃ����̂����������߂ł��B�܂�A�F���Ƃ��̌��ꉻ�ɂ͎��ԓI�Ȃ��ꂪ����Ƃ������Ƃł��B�����A�������̓����̍s�����l���Ă݂�A���̂قƂ�ǂ����ꉻ����Ă��܂���B���邢�͌���@�\�������Ȃ��ƍl�����Ă��铮���̏ꍇ�ł��A�s���𐧌�ł��Ă��܂��B��������x�̐i���𐋂��������͎������l�ԂƓ��l�ɁA�������̐g�̂ƌ������̕����̐��E�Ƃ����g�g�݂̂Ȃ��ōs���𐧌䂵�Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B

�@�m���ɍ��x�Ș_������g����悤�ȏꍇ�ɂ͌��t���K�v�ł��傤���A�d�v�ȓ�����S���Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B�������A���t���Ȃ���Ύ���J�b�v�ɋ߂Â���s���𐧌�ł��Ȃ��ƍl����̂͊ԈႢ���Ƃ������Ƃ��w�E���Ă��������Ǝv���܂�

���̂悤�ȗႩ���������悤�ɁA�S����Ԃɑ��݂��邱�Ƃ͓����ɔF���ł�����A����ɂ́A�]�̏���̌��ʂ��d�ˍ��킹�̃V�X�e���ɂ��A�ڂ̑O�̑Ώۂɗl�X�ȈӖ��Â����Ȃ���邱�ƂɂȂ�܂��B�O���Ŏw�E�����u�Ȃ��ڂ̑O�̐��E�͐��ݏo���ꂽ�̂��H�v�̉̈�[�́A����̏�Łu�S����ԂɊO�E�̃R�s�[�ݏo�����Ƃ��D�s��������v�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B

�i�R�j�u�������̍s�ׁv����u���Ƃ����v���v�̐���

�@���łɂ��b�����悤�ɁA�u���Ƃ����v���v�́u�������̐S�v�̒��j�𐬂����̂ł����A���ꎩ�̂��F�������킯�ł͂Ȃ��A�u�������̍s�ׁv����h������u�s�ׂ���ҁv�A�܂�u�s�ҁv�Ƃ����v�����琶�ݏo�����ƍl�����܂��B�Ȃ����̂悤�ɍl�����邩�ɂ��āA�i�R�|�P�j�́i�R�j���ł��b�����u�������Ă���v�A�u����������Ă���i���P�W�j�v�A�u�����l���Ă���v�Ȃǂ́u�������̍s�ׁv��ʂ��čl���Ă݂܂��傤�B

�@�ŏ��̗�́A�u�������Ă���v�Ƃ����s�ׂɂ��Ăł��B�u����v�Ƃ����s�ׂɂ��A�ڂ̑O�Ɍ������̐g�̂��܂߂��������̕����̐��E������܂����A�O�ɂ����b�����悤�ɁA���ۂ́u���v�����������Ă���킯�ł͂Ȃ��A�]�̏���̌��ʂƂ��Ă����ɑ��݂��Ă���Ƃ����̂����������߂ł��B��������̐��E���̂��̂������ɑ��݂��Ă���Ƃ����Ӗ��ł͂���܂���B�������������͂����Ƃ͍l�����A�����ڂ̑O�̐��E���̐��E�ł���ƌ���ĔF�����A�u�������Ă���v�Ƃ����v���������ƂɂȂ�܂��B���̌��ʁA�������̎����̋t�����Ɂu���Ă��鎄������v�Ƃ����v�������ݏo����邱�ƂɂȂ�܂��B

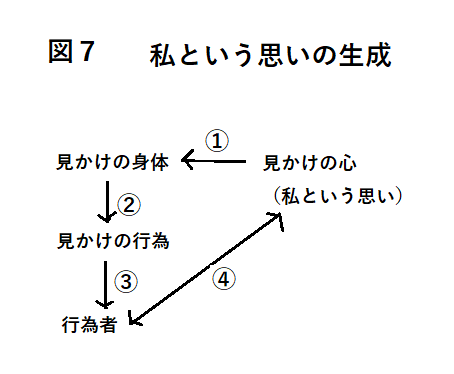

�@�u���Ă���v�Ƃ����u�������̍s�ׁv���s���Ă���̂͂ǂ̂悤�ȑ��݂Ȃ̂��H���̎v���̐�����S���Ă���̂��u�s�ҁv�Ƃ����v���ł���ƌ����܂��B�܂�u�������̍s�ׁv�Ɋ�Â��āA���̍s�ׂ��s���Ă��鑶�݂Ƃ��āu�s�ҁv�Ƃ����v���������A���̌��ʂƂ��āu���Ƃ����v���v�����ݏo����邱�ƂɂȂ���ƌ����܂��B�ʂ̊ϓ_���炷��A�u���Ƃ����v���v����āu�������̍s�ׁv�Ɂu�s�ҁv�Ƃ����v�������ݏo�����Ƃ������܂��B�}���ŕ\����

�@�u�������̍s�ׁv���u�s�ҁv���u���Ƃ����v���v

���邢�́A

�@�u�������̍s�ׁv���u�s�ҁv���u���Ƃ����v���v �@�i���F2�Ԗڂ̖��̌������t�j

�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�݂Ȃ����g�ōl���Ă��������ƁA���̈Ӗ��������ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

�@�Q�ڂ̗�Ƃ��āA�ڂ̑O�̑ΏۂɌ����Ď�����A�Ƃ����ꍇ�ɂ��čl���Ă݂܂��傤�B�܂����̂Ƃ��Ă̎�������Ƃ����v���������A����Ɠ����ɓ��̂Ƃ��Ă̎肪�����܂��B����f���Ėڂ̑O�̐��E�Ō������̎肪�����܂��B���́u�������̍s�ׁv���F������邱�Ƃɔ����A�u����������Ă���v�Ƃ����v���������A�ڂ̑O�̎�͎���̎�̈Ӗ����l�����A���́u����������Ă���v�Ƃ����v������u�s�ҁv�Ƃ��Ă̈Ӗ����`������A�����Ɂu���Ƃ����v���v���`������邱�ƂɂȂ�܂��B

�@���̏ꍇ���F�����g�Ŏ����Ă݂Ă��������B�L�[�{�[�h�Ɍ������ĕ�����ł��������Ƃ����Ƃ��A�ڂ̑O�̎w�������A�u���̈ӎu�Ŏw�����Ă���v�Ƃ����v����������Ǝv���܂��B���̑̌�����u�s�ҁv�Ƃ��Ă̈Ӗ������ݏo����A�u���Ƃ����v���v�̑��݂��m�F�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�����Ƃ��A�u�����قǃ^�C�s���O�̃X�L��������҂́A���ӎ��ɑłĂĂ���v�Ǝv���l�������ł��Ǝv���܂��B�m���Ɏw�����͖̂��ӎ��I�ł͂����Ă��A�ł����ޓ��e�́u���Ƃ����v���v�Ɋ�Â��Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

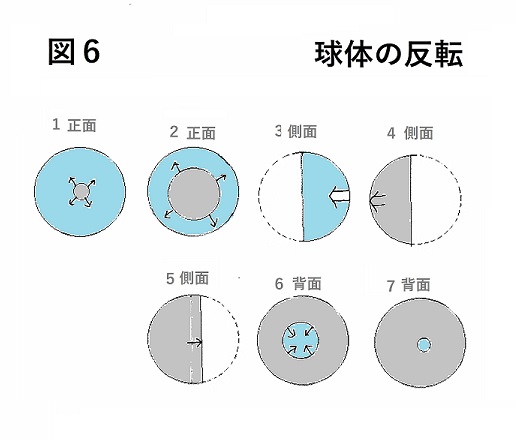

�@�R�ڂ̗�Ƃ��āu�����l���Ă���v�Ƃ����ꍇ�ɂ��Ă��������Ă݂܂��傤�B���̏ꍇ�́A�O�҂̂Q�̃P�[�X�Ƃ͈قȂ�A���x�ȋ@�\���W���܂��B�Ⴆ�A�L�k���݂̃S���ō��ꂽ���̂Ɍ���1�J���āA���̕\�����Ђ�����Ԃ���ʂ�z�����Ă݂Ă��������B�����u�������̐S�v�̒��ŋ��̂̃C���[�W���v�������сA���̌����L���Ă����Ă����Ɣ��]�����邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B�u�ȒP�Ȃ��Ƃ���v�Ǝv���邱�Ƃł��傤�B�������A�������悤�ɕ\������ƂȂ�ƁA�}�U�Ɏ����悤�ɈĊO������Ƃ��킩��܂��B

�@�܂�A�@����A�ɂ����Č����L���A�B����C�Ŕ����]���A�D����F�ŗ��ʂ����������Ă��܂��B

�C���[�W���쐬���Ă���𑀍�ł���͔̂]�̏���̂������ł��傤���A�����ɐ��ݏo�����C���[�W�͐S����ԓ��̏o�����ł��B���̂悤�ȑ��삪�����I�ɍs���Ă���Ƃ͎v�����A�u�����l���Ă���v�Ƃ����u�������̍s�ׁv�Ɋ�Â��Ă���ƌ�����ł��傤�B��������u�s�ҁv�Ƃ��Ă̈Ӗ������ݏo����A�����Ɂu���Ƃ����v���v�����ݏo�����ƍl�����܂��B

�@����܂ł̘b���A�}�V���g���Ă܂Ƃ߂Ă݂܂��傤�B

�@�@�@�u�������̐S�v����u�������̐g�́v�Ɍ����Ďw�߂��o�����B

�@�A�@�u�������̐g�́v�Ɂu�������̍s�ׁv�������B

�@�B�@�@�ƇA��ʂ��āu�s�ҁv�Ƃ����v����������B

�@�C�@�u�s�ҁv�Ƃ����v������u�������̐S�v�Ɂu���Ƃ����v���v��������B

�@�D�@�@����C��ʂ��āu�������̐S�v�Ɉӎv�Ȃǂ̍��x�ȊϔO�����ݏo�����B

�v��A�l�X�ȁu�������̍s�ׁv�ɂ��u�s�ҁv�Ƃ��Ă̈Ӗ����`������A�����Ɍ������̎����̔w��Ɂu���Ƃ����v���v�����ݏo����邱�ƂɂȂ�B

�@��ʏ펯�ł��u�g�̂ƐS�̈�̊��v�ɂ͍��������̂�����A���҂͐藣�����Ƃ��ł��Ȃ��ƍl�����Ă��܂����A����f���āu�������̐g�́v�Ɓu�������̐S�v�����l�ŁA���҂̊Ԃɂ͋�����̊�������܂��B���̈�̊��͗��҂����ɔ]�̊����ɂ���ē���̐S����Ԃɐ��ݏo����A�u�������̍s�ׁv�Ō��ѕt�����Ă��邱�ƂɗR�����邩�炾�ƍl�����܂��B

�i�S�j�Q�̐��E���Ȃ��L���̖���

�@�]�̊����ɂ���ĐS����Ԃɐ��ݏo�����̂́u���v�����ł͂���܂���B�ڂ̑O�ɓW�J���鐢�E�̂��ׂĂ��A�]�̊����ɂ���Đ��ݏo���ꂽ�����̐��E�Ɠ��̂Ƃ��Ă̐g�̂̃R�s�[�ł��B���̖����͏���̌������Ɗȗ����A����ɂ͍s���̔��f�A���f�A���s�̂��߂��ƍl�����܂��B�����A�u�����̐��E�v�ōs�����N�����Ƃ��A�u�ڂ̑O�ɍL���鐢�E�v�A�܂�u�S�̐��E�v���瓾������𗘗p���Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B���̓_�ɂ��Ď��Ɍ������܂��傤�B

�i��j�����܂�������s��

�@�Ⴆ�A�ڂ̑O�ɐ����܂肪�������ꍇ�A���������Ēʂ�Ǝv���܂��B�ł́A�u�ǂ����Ĕ����邱�Ƃ��ł���̂��H�v�Ƃ����₢�|���ɁA�F����͂ǂ̂悤�ɉ����ł��傤���H�u����Ȃ��Ƃ͓�����O�ł͂Ȃ����B�����܂肪�����Ă���A�G�ꂽ���Ȃ��Ǝv�����炾�낤�v�Ɖ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�������A���̉ɂ͖�肪����܂��B�ڂ̑O�Ɍ����Ă��鐢�E�́A���łɓx�X���b���Ă���悤�ɁA�]�̊����ɂ���Đ��ݏo���ꂽ�������̕����̐��E�A���Ȃ킿�S�̐��E�ł���A�����ł̌������̍s�ׂ������̐��E�̑��݂ł�����̂Ƃ��Ă̐g�̂̓����Ƃǂ̂悤�ȊW������̂��H�Ƃ������ł��B���̉���s���̔w�i�ɂ́A�d�ˍ��킹�̃V�X�e���ɂ�鐅�̐����ɂ��Ă̒m��������A��������s���Ɉڂ����߂̓����̃V�X�e���ɂ��g�̂̐��䂪����ƌ����܂��B�����ɂ���āA�����܂���������s�����\�ɂȂ�Ƃ��������ɒ��ӂ���K�v������܂��B

�@�����̃V�X�e����L���ɂ���J�M������̂��L���ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B�����Ƃ��u����͓�����O�̂��Ƃł͂Ȃ����B���ɂ��Ă̒m���i�L���j������A�G�ꂽ���Ȃ��Ƃ����v�������邩�炾�낤�v�Ƃ������ӌ��ł��傤�B�������A�����Ŏ��グ�Ă�����́A�G�ꂽ���Ȃ��Ƃ����S�����ۂ��A�����܂������Ēʂ�Ƃ����������ۂƂǂ̂悤�ȊW�ɂ���̂��H�Ƃ����b�ł��邱�Ƃɂ����ӂ������������Ǝv���܂��B�܂�S�����ۂƕ������ۂ̋��n�������Ă���̂��L���ł͂Ȃ����Ɛ������Ă���̂ł��B

�@�]�̊����ɂ���āA�S����ԂɌ������̐��E���ǂ̂悤�ɂ��Đ��ݏo�����̂��͂킩��܂��A���ʊW������̂͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B�u�S�����ۂ͔]�̊����̉e�̂悤�ȑ��݂��H�v�Ƃ����₢�|��������܂����A�]�͖��p�Ȃ��̂��킴�킴���ݏo���Ƃ͎v���܂���B���̖��́u�ڂ̑O�̐��E�ɑ��݂��邱�Ƃ͓����ɔF���ł�����v�Ƃ����������d�v�ȈӖ������̂Ɠ����ɁA���̔w��ɂ͋L�����W���Ă���Ɛ������Ă��܂��B���̂悤�ȔF���ƋL�����W����V�X�e���́A�����̉ߒ��ŗl�X�Ȍo����ʂ��Č`�������ƍl�����܂��B�������P�������ꂽ���̂悤�ȃP�[�X�ɂ��čl���Ă݂܂��傤�B

�i��j�����̍s���ɂ݂���A���s�����ʂ��Ă̋L���̌`��

�@�}�W�Ɏ����悤�ɁA�܂���肭�������Ƃ��ł��Ȃ��悤�ȓ������A�ڂ̑O�̌F�̂ʂ�����݂�͂����Ƃ��Ď��L���Ă���ɂ��čl���Ă݂܂��傤�B���̂Ƃ��̓����͎�̓��������ɂ��܂芵��Ă��Ȃ��A�Ƃ����ݒ�ōl���܂��B

�@�����ʂ�����݂ɑ��Č������̎�̌���������Ă���A���Ƃ��ʂ�����݂ɒH�蒅�������Ƃ����v������A��̌������C�����悤�Ƃ����v�������܂�܂��B����ɑΉ����ē��̂Ƃ��Ă̎肪�ړ����A���̌��ʂ��ڂ̑O�Ɍ������̎�̓����Ƃ��Č����܂��B���̂Ƃ��̌o���A�܂�u���̂悤�ɗ͂�����A�������̎肪�����A�Ώۂɋ߂Â����Ƃ��ł���v�Ƃ����F���Ɋ�Â��o���������̌��ƂȂ�A���̐ςݏd�˂ŗ͂̓�������L���Ƃ��Ē蒅���邱�ƂɂȂ�A�����̃V�X�e�����`������邱�ƂɂȂ�܂��B�܂�����A�d�ˍ��킹�̃V�X�e���ɂ��A�ڂ̑O�̌������̎肪���̂Ƃ��Ă̎�ł���Ƃ����Ӗ��̊l���ɂȂ���A���ꂪ�L���Ƃ��Ē蒅���邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�����ɂƂ��ĔF�������̂́A�ڂ̑O�ɓW�J����ʂ�����݂ƁA����ɑ��錩�����̎�̓����ł���A�����̐��E�̏�i�Ɠ��̂Ƃ��Ă̎�̓������̂��̂ł͂���܂���B�܂��A���̂悤�ȍs�ׂ͍ŏ������肭�����킯�ł͂Ȃ��A�����鎎�s������d�˂邱�ƂŌ������̎�Ɠ��̂Ƃ��Ă̎�̓������L������ĊW�����m������A�X���[�Y�ȓ����ɂȂ����Ă����ƍl���邱�Ƃ��ł������ł��B

�@�������̎���ʂ�����݂ɋ߂Â��悤�Ƃ��Ď��s����œ������Ă���Ƃ��A���̂Ƃ��̍s�ׂ͂��ׂĔF���ł�����܂��B����Ƃ����R�������̎肪�ʂ�����݂ɋ߂Â������������Ƃ��A����͔F���ł�����̂ŁA���̎v�����L���ɍ��܂�܂��B���ړI�ȊW�ł͂Ȃ���������܂��A�ԐړI�ɔF�����s���Ɍ��т��Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł������ł��B�܂�A�������̍s�ׂ����̂Ƃ��Ă̍s�ׂƌ��т��̂́A���s����̌��ʂ��L���ɒ~�ς���邱�Ƃɂ��̂ł͂Ȃ����A�ƍl���Ă��܂��B

�@�S�����ۂƂ��Ă̌������̍s�ׂƕ������ۂƂ��Ă̓��̂ɂ��^���́A�����������痼�҂����ړI�Ɍ��т����ݍ�p�̎d�g�݂�����̂�������܂��A�����_�ł́A�L���Ƃ����d�g�݂���邱�ƂŁA���݂̊ԂɊ֘A�����`�������ł͂Ȃ����Ɛ������Ă��܂��B�L���͊���������Ȃ���ΒP�Ȃ鍭�Ղ̂悤�Ȃ��̂ł����A��U�����������ƔF���ւƂȂ�������������Ă���_�ɒ��ڂ��Ă��܂��B

�@���̂悤�Ȍ��ہA�܂��������ƂőΏۂɋ߂Â����Ƃ��ł���Ƃ����s�ׂ́A�ڂ̑O�̐��E�������̐��E�ł���Ƃ�����ʏ펯�̗��ꂩ�炷��A����������O�̂��Ƃł���A�^����������ޗ]�n�ȂǂȂ��Ƃ������Ƃł��傤�B�������ڂ̑O�̐��E���]�̊����ɂ���Đ��ݏo���ꂽ�������̕����̐��E�ł��邱�Ƃ��l����Ƃ��A�����P���Șb�ł͂Ȃ����Ƃ�������܂��B�܂����̂悤�Ȏd�g�݂��@���ɗL���ł��邩�́A�������̓�����̐������l���Ă݂�Έ�ڗđR�ł��悤�B

�@�������̐g�͖̂ڂ̑O�Ɍ����Ă��邱�Ƃ��F���ł���A���тɎ���̎v���ɔ����ē������ƂŁu���̐g�́v�̈Ӗ����l�����邱�ƂɂȂ���ƍl�����܂��B����A�g�̂������Ƃ����v���̂��ƁA�ڂ̑O�Őg�̂ɓ��������܂�܂����A���̌������̍s�ׂɔ����A�s�҂Ƃ����Ӗ����l������A���ꂪ�u���̐S�v�̈Ӗ��̊l���ɂȂ���ƍl�����܂��B

�@�܂�A

�@�u���v���������̐g�́{�������̐S�@�@�B

�̐}������A��ʏ펯�Ƃ��Ă�

�@�@�������̂Ƃ��Ă̐g�́{���̐S�i�m��Ӂj�A

�̍\�}���`������邱�ƂɂȂ�܂��B

�i�T�j�Ȃ��u���v�͐��ݏo���ꂽ�̂��H

�@�u�Ȃ��u���v�͐��ݏo���ꂽ�̂��H�v�Ƃ����₢�|���ɑ���́A�i�R�|�Q�j�̑�i�P�j�������i�S�j���ŁA���b���Ă������Ƃ̒��ɂ��ׂĂ�����܂��B�����ōl�@��i�߂�ɂ������ẮA�i�R�|�Q�j���ł��b�������Ƃ����ɂȂ�܂��B���e���d�����邱�ƂɂȂ�܂����A���������������B

�@��i�P�j���ł́A�]�̊����ɂ���ĐS����Ԃɐ��ݏo�����̂́o���p�����ł͂Ȃ��A�u���v���܂߂��ڂ̑O�ɍL���鐢�E���̂��̂������ł��邱�Ƃ���A�u�Ȃ��u���v�͐��ݏo���ꂽ�̂��H�v�Ƃ����₢�|���ɂ́A�܂��u�Ȃ��ڂ̑O�̐��E�͐��ݏo���ꂽ�̂��H�v�Ƃ����₢�ɓ������o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����w�E������܂����B

�@���̉Ƃ��đ�i�Q�j���ŁA�����������͏���̌������Ɗȗ�����}��ɂ́A����̐g�̂��܂߂��O�E�̃R�s�[���쐬���邱�Ƃ��L�������炾�A�ƌ��_�Â��܂����B�����A���ꂪ�R�s�[�ł���Ƃ͎v���Ȃ��قǂ̍I�݂ȍ\���ɂȂ��Ă���A���������g�ł������Ƃ͋C�Â��Ȃ��قǂł���A���ꂪ�{�_���̕�����u�]�ɂ���Ďd�|����ꂽ����ȃg���b�N�v�Ƃ������R�ł�����܂��B���̂悤�ȃV�X�e���̔w�i�ɂ͏d�ˍ��킹�Ɠ����̃V�X�e�����L���ɋ@�\���Ă���ƍl�����܂��B�܂��A�S����Ԃɑ��݂��邱�Ƃ͓����ɔF���ł����邱�Ƃ��A����̌������Ɗȗ����Ɋ�^���Ă���ƍl���Ă��܂��B

�@�X�ɁA��i�R�j���ł́A����̐S�̒��j�𐬂��u���Ƃ����v���v�̐����ɂ��čl�@���A�S����ԂŌJ��L������u�������̐g�́v�ɂ܂��u�������̍s�ׁv����u���Ƃ����v���v�����ݏo�����A�Ƃ̌��_���܂����B�����A�u�������̍s�ׁv�͒P�Ȃ�ÓI�Ȍ��ۂł͂Ȃ��A����̎v���ɑ��Â��čs�����铮�I�Ȍ��ۂł���A��������ӎv�̂悤�ȍ��x�ȐS���������a�����邱�Ƃ��f���܂��B

�@�����đ�i�S�j���ł́A�S�̐��E�ƕ����̐��E�Ƃ����قȂ�Q�̐��E���Ȃ��d�g�݂ɂ��čl�@���A���̖����̈�[��S���̂͋L���ł͂Ȃ����H�Ƃ������_���Ȃ���܂����B�����A�L�����̂��͔̂]�̒��̑g�D�̈ꕔ�Ƃ��Ă̋@�\�ł���A���i�͐ÓI�ȑ��݂ł����A���������������ƐS����Ԃɔ��Ȍ��ۂݏo���@�\��L���Ă��܂��B�S�g�������ɂȂ���P�̌��ɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B

�{�_���̂܂Ƃ�

�@�{�_���̌��_�́A�u�S����Ԃ̓����ł���F���Ƃ������������p���邽�߂ɁA�u���v���܂߂��O�E�̃R�s�[���S����Ԃɐ��ݏo���ꂽ�v�A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�܂�]�̊����ɂ���Đ��ݏo���ꂽ���E��S�̐��E�Ƃ����`�̂��Ƃł́A�u���v�͎���̐S�̐��E�ɓ��݂��Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A���̂��ƂɎ������͋C�Â��Ă��Ȃ��킯�ŁA���ꂱ�����u����ȃg���b�N�v�ƌ�����ł��傤�B

�@����̐S�̐��E�Ɂu���v�����ݏo���ꂽ���Ƃ��A�m��ӂƂ�����荂�x�ȐS�������̌`���ւƂȂ���Ɛ����ł���ł��傤�B

�����̐g�̖ʂł̐i���͂悭�m���Ă���ʂ�ŁA���\���N�������Đ����������Ă��܂����B�S���ʂɂ����Ă����l�ɐi�����݂���͂��ł���A����͐S�̐i���Ƃł����������ł��B���̎��Ԃ͂܂����炩�ɂȂ��Ă��Ȃ����̂́A���̐i���̓��̂�̏k�}�̈�U�́A���c���̔��B�̉ߒ��Ɋ_�Ԍ��邱�Ƃ��ł���悤�ȋC�����Ă��܂��B

�NjL

�@�{�_���̃^�C�g���́u�Ȃ��u���v�͐��ݏo���ꂽ�̂��H�v�́u�Ȃ��v�Ƃ������t�ɂ�2�ʂ�̈Ӗ�������܂��B�P�́u�ǂ̂悤�Ȍo�܂Łu���v�͐��ݏo���ꂽ�̂��H�v�Ƃ����Ӗ��ŁA����ɂ��Ă͖{����ʂ��Đ������Ă�������ł��B���܂P�́u�ǂ̂悤�Ȗ������u���v���S���Ă���̂��H�v�Ƃ����Ӗ��ŁA����ɂ͋L�����֗^���Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ̐������s���܂������A����ł͕s�\���ł��邱�Ƃ͏��m���Ă��܂��B���̉ɂ́u�F���Ƃ͉����H�v�Ƃ����₢�|���ɉ�K�v������ƍl���Ă��܂��B�����A�S����Ԃɑ��݂��邱�Ƃ͓����ɔF���ł�����A�Ƃ��b���Ă��܂��������A�ł́u�F���Ƃ͉����H�v�Ƃ�����肪�c�邱�ƂɂȂ�܂��B�m��A������A�F������A�Ƃ�����A�̌��ۂ͂ǂ̂悤�ȈӖ������̂��H�N�w�ł͂Ȃ��Ȋw�̗��ꂩ�疾�炩�ɂ���K�v�����肻���ł��B

���Ƃ���

�@�Ō�܂Ŗڂ�ʂ��Ă����������̂ł���܂��ƂɍK���ł��B�����A�u����Ȃ��Ƃ͂��蓾�Ȃ��v�Ƃ����̂�����̂��ӌ����Ǝv���܂��B�����A���Ă̓�����ɂ��ǂ�ł�����Ă��܂����A����͂��̂悤�Ȋ��z�ł����B

���͂Ɛ\���܂��ƁA�u���Ƃ͉����H�v�Ƃ������ɍŏ�����S���������킯�ł͂���܂���B���̂悤�Ȕ��R�Ƃ������ɓ������o����Ƃ͎v���Ă��܂���ł����B�����̊S�́A�ڂ̑O�̌������̕����̐��E������ɂ����Ăǂ̂悤�Ȗ������ʂ����Ă���̂��H�ɂ��Ăł����B�������A���ꂪ�K�������悤�ł��B�ŏ�����u���Ƃ͉����H�v�Ƃ������Ɏ��g�����Ƃ��Ă�����A���H�ɖ�������ł��܂��Ă������̂Ǝv���܂��B�����A�ŏ�����u���Ƃ͉����H�v�Ƃ������Ɏ��g�ނ͖̂��������낤���Ǝv���܂��B�]��ɏ펯�I�ȁA���ꂾ���ɋ^��������͂��ނ��Ƃ̂ł��Ȃ����łȗ������p�ӂ���Ă��邩��ł��B�����Ŕj���邽�߂ɂ͂܂��ڂ̑O�̐��E�̖{���𖾂炩�ɂ��邱�Ƃł���A����ɂ͖ڂ̑O�̐��E���̐��E�Ɖ��߂���Ɩ����������邱�ƂɋC�Â����Ƃ��ƍl���Ă��܂��B

�@�l�H�m�\�̔��W�ɂ͖ڂ���������̂�����܂��B�����l�H�m�\�ɂ��Ĉ�ԊS���Ă���̂́A�@�B������̐g�̂��������Ƃ��A�ǂ̂悤�ȕω�������邩�ɂ���܂��B�{�e�ł��b���Ă���悤�ɁA�������l�ԂɂƂ��āA����̐g�̂̔F�����u���v�̐����ɑ傫�Ȗ�����S���Ă���ƍl���Ă��邩��ł��B

�@�t�����X�̓N�w�҃������|���e�B�͐g�̂̑��݂̏d�v���ɂ��Č���Ă���Ƃ̂��Ƃł��B���̍l�����ނ̍l���ƈ�v���邩�͂킩��܂��A����܂ł̘b���炨�킩��̂悤�ɁA�����A�g�́A���Ɍ������̐g�̂Ɍ����u�������̍s�ׁv�̏d�v���ɒ��ڂ��Ă��܂��B���܈�x�A�ނ̐g�̘_���l�@�������Ă݂悤�Ǝv���Ă���Ƃ���ł��B

�@AI�̐i������l�X�ȉ���������Ă��܂��B����������������Ȃ̂́A���ʂ̗��������Ȃ̂��𖾂炩�ɂ���i�K�ɗ��Ă���Ƃ������Ƃł��B�G�z�ł͂���܂����A���̋��ʂ̔F���̊�b�ƂȂ�̂́A�ڂ̑O�̎���̐g�̂��܂߂��ڂ̑O�ɍL���鐢�E�͔]�̊����ɂ���Đ��ݏo���ꂽ�u�������̐��E�v�ł��邱�Ƃ̗����ł���ƍl���Ă��܂��B

�@�x�O�ɏZ��ł��邱�Ƃ���A���낢��Ȑ������������ɖ�������ł��܂��B�������̒��Q�~���قǂ̍������O�ɏo�悤�Ƃ��ăK���X���̓���������Ă��܂����B�̒�2�~���Ƃ͌����Ă����̐g�̂̎d�g�݂͍I�݂Ȃ��̂ł��B�U�{�̑����I�݂ɑ����Ċ��炩�ȃK���X�̏�����藎���邱�Ƃ��Ȃ��������A�H���g���ċ���Ă��邱�Ƃ��\�ł��B

���̊����𐧌䂷��@�\������܂���B���̕��������m���鎋�o�@�\������A�a�����m���邽�߂́A���Ԃq���x���̌��m�\�͂������o�튯������A�X�ɂ͎q�����c�����߂̐��B�@�\���L���Ă��܂��B���̂悤�Ȑ����̗D�ꂽ�\�͂̂��Ƃ��l����A���������������̔F���\�͎͂������̗�������A�����ƗD�ꂽ���̂ł��낤�Ƒz�����Ă��܂��B

�@���̏����ȓ��E�̍s�����͕�����܂��A����̈ꐶ���܂��Ƃ��ł��邱�Ƃ��肢�A�����J���Ă�������肢�������܂����B�Q�O�Q�T�N�A�H�̒��̂��Ƃł��B

���ȏЉ�

�@�]��ɏ펯���ꂵ���b�ł��邱�Ƃ���A�G�Z�Ȋw�̊�Ȃ��l���̘b�ł͂Ȃ����Ǝv���邩������܂���̂ŁA�ȒP�Ɏ��ȏЉ�������Ē����܂��B���i���@�j�͑���c��w(����/���{)��w�@���m�ے��i�S���w��U�j���C�����A���̌㓌���s���̑�w�Ŕ��̍u�t�i�S���w�S���j�N���߂ĎQ��܂����B��勳����Ă��邩��Ƃ����Ă��̐l�̍l�����Ȋw�I���Ƃ����ɂ͕K�������Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃ͏d�X���m���Ă��܂��B�������͂��������Ƃ������悤�ł����A�q�ϓI�Ȏ����̐ςݏd�˂Ř_����W�J����P���͐ς�ł�������ł��B�ᔻ�I�Ɍ��e��ǂ�Œ����A���z�┽�_���u�S���ӌ��E������v���瑗���Ă���������K���ł��B

�_���̃A�h���X

���{��ŁF�S�͂ǂ��ɂ���̂��H�@�]�ɂ���Ďd�|����ꂽ����ȃg���b�N

URL:�@ https://www.where-mind-j.com�@�iA4��110�y�[�W�j

�i���F�_����PDF�t�@�C����110�y�[�W�Ƃ��Ȃ�̕��ʂł����A������Ղ������S�����Ă��܂��B�j

English version:�@Where is the mind? �@A hard trick set by the brain

URL:�@ https://www.where-mind-e.com�@�i110pages on A4 paper�j

���{��ŁF���Ƃ͉����H�@�]�ɂ���Ďd�|����ꂽ����ȃg���b�N�@�iA4��30�y�[�W�j

URL:�@

https://www.what-am-i-j.com�@�iA4��30�y�[�W�j

�i���F�_���u�S�͂ǂ��ɂ���̂��H�v�̑�S�͑�R�߂��d�_�I�ɉ�����Ă��܂��BA4��30�y�[�W�قǂŁA�z�[���y�[�W��œǂ߂�ƂƂ��ɁAPDF�t�@�C�����_�E�����[�h���Ă��ǂނ��Ƃ��ł��܂��B�j

English version: What am I? �@A hard trick set by the brain

URL:�@

https://www.what-am-i-e.com�@�i30pages on A4 paper�j

���{��ŁF������Ƃ͉����H�@�]�ɂ���Ďd�|����ꂽ����ȃg���b�N�@�iA4��30�y�[�W�j

URL:�@

https://www.what-visible-j.com�@�i110pages on A4 paper�j

�i���F������̂��ׂẴX�^�[�g�́u������Ƃ͉����Ӗ����Ă���̂��H�v�𗝉����邱�Ƃɂ���܂��B���̓_�ɏœ_�ĂĊȌ��ȉ����S�|���Ă��܂��B�j

English version: What is being visible? �@A hard trick set by the brain

URL:�@

https://www.what-visible-e.com�@�i10pages on A4 paper�j

���{��ŁF������Ƃ͉����H�@�]�ɂ���Ďd�|����ꂽ����ȃg���b�N�@�iA4��30�y�[�W�j

URL:�@

https://www.what-visible-j.com�@�i110pages on A4 paper�j

�i���F������̂��ׂẴX�^�[�g�́u������Ƃ͉����Ӗ����Ă���̂��H�v�𗝉����邱�Ƃɂ���܂��B���̓_�ɏœ_�ĂĊȌ��ȉ����S�|���Ă��܂��B�j

English version: What is being visible? �@A hard trick set by the brain

URL:�@

https://www.what-visible-e.com�@�i10pages on A4 paper�j

URL:�@ https://www.what-visible-e.com�@�i10pages on A4 paper�j

2025�N10���@���@��

Copyright(c) 2025 Shigeru Shiraishi All rights Reserved